院内課の取り組み

リハビリテーション課

リハビリテーションについての病院方針

「予防・治療・リハビリから在宅まで一貫した医療を追求する」ことを病院の基本方針の一つに挙げています。地域で人間らしく生活ができるよう、心身障害・生活障害・社会的ハンディキャップの改善、QOL(生活の質)の拡大、地域におけるノーマライゼーションの実現に努力します。

リハビリテーション課方針

私たちは患者さまの自己決定権を尊重しながら、地域で自立生活ができるように援助します。地域に根ざし、生涯を通じて安心してかかれるリハビリテーションの実現を目指します。

リハビリテーション科 医師体制

当院は常勤医師2名と専攻医1名、非常勤1名の計4名のリハビリ医師が在籍しています。リハビリに関わる患者さまの処方や指示装具処方など

相談や連携が取りやすい環境になっています。

下越病院リハビリテーション課の特徴

1.急性期から生活期までの一貫したリハビリ

「はじめまして。」当院のリハビリはさわやかなあいさつから始まります。入院後すぐにリハビリと言われて驚く方もおられますが、可能な限り早期から、また、無理なくできることからリハビリが始まります。

入院中のリハビリは、退院後の生活を想定して行っており、退院前には多職種が集まった合同カンファレンスが開かれます。また、退院前に家庭訪問を行うことで、手すりやスロープなどの住宅改修について提案し、介助方法を教えることで、介護する側もされる側も双方が無理なく生活できるようにご家族と一緒に話し合います。

当院のリハビリは退院したらそのまま終了・・・ではありません。退院後も必要があれば、外来リハビリ、訪問リハビリ、通所リハビリでの継続的なリハビリが行えます。退院後に困ったことについても、随時相談できるような体勢を取っています。

2.チームアプローチで集中的なリハビリ 回復期リハビリテーション病棟

回復期リハビリ病棟は、急性期の治療後に在宅復帰を目指し、集中的にリハビリを行う病棟です。患者さま一人ひとりの状態に合わせたリハビリを行い、「できるADL(日常生活動作)」から「しているADL」の獲得を目標に取り組んでいます。病棟での生活は、朝に私服へ着替えることから始まり、食堂にて食事をとることで一日の生活リズムを作っています。また、お茶の時間やレクリエーションの時間を設けることで、活動性が低下してしまいがちな入院生活を活気あるものに変えていけます。

リハビリを行っている患者様の中には低栄養やサルコペニア(加齢、活動、栄養、病気によって筋肉量と筋力、身体機能が減少すること)の方が多いです。そのため主治医を交えた多職種でのカンファレンスにて栄養状態を評価し、適切かつ効果的なリハビリを実施します。

また、当院の回復期リハビリテーション病棟では、訪問リハビリスタッフ、通所リハビリスタッフとの連携も行っています。退院後の日常生活を見据えて、必要な患者様に対して介護系サービスにつなげ、退院後も不安な空生活を送れるように支援していきます。

3.共に歩みます 難病リハビリテーション

ALS・パーキンソン病・脊髄小脳変性症・多系統萎縮症など、進行性の難病の方に対し、外来リハビリ、訪問リハビリなどで、3職種(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)による専門的なリハビリを実施しています。

4.退院後も安心訪問リハビリテーション

訪問リハビリでは、生活機能(運動機能、コミュニケーション機能、嚥下機能)が低下した方、何らかの理由で外出が困難な方に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が自宅へ伺い、サービスの提供を行っています。

・実際の生活場面を用いて、日常生活動作の練習、機能訓練

・福祉機器や福祉用具の選定

・ご本人・ご家族・多職種への介助方法、大証手段の指導・練習

急性期から関わった患者さまを、退院後の在宅生活においても支援しています。

利用者さまは、運動器疾患や脳血管疾患から難病まで様々です。ご本人、ご家族が安心して在宅生活を送れるよう、日々チームアプローチで取り組んでいきます。

一人ひとりの状態や自宅環境に合わせてリハビリプログラムを組み立てます。

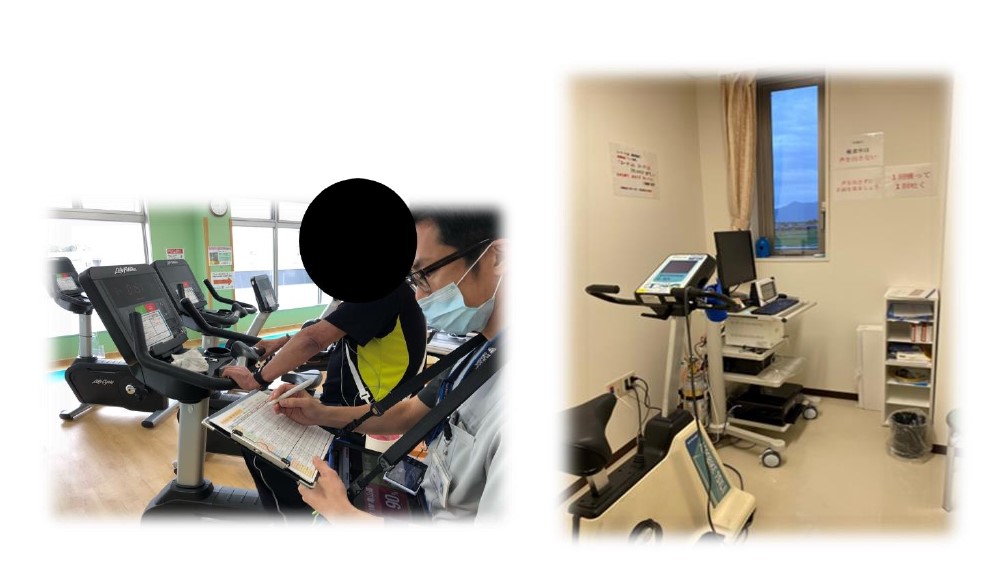

5.心疾患患者を多職種協働で支える心臓リハビリテーション

高齢化社会や生活の欧米化が鯨飲で日本の心疾患患者は増加しています。当院では、心疾患患者(急性心筋梗塞、狭心症、慢性心不全、末梢動脈疾患など)に対して超急性期の入院から退院後の外来まで心臓リハビリテーションを提供しています。心臓リハビリとは、多職種(医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、検査技師、医療ソーシャルワーカー等)が連携し、包括的に心疾患患者の治療や指導を行うことをいいます。当院には、心臓リハビリテーション指導士や心不全療養指導士、循環認定理学療法士など資格を有したセラピストが多数従事しており、心臓分野のスペシャリストとして心疾患患者の評価や運動処方、生活指導を実施します。

メディカルフィットネスとの連携

当院での外来管理が終了した後は、隣接するメディカルフィットネスウォームでの運動プログラムを継続することも可能です。

心肺運動負荷試験による心臓機能評価

当院は心肺運動負荷試験(CPX検査)が実施できます。患者さま一人ひとりの運動耐容能や心臓機能の状態や改善、生活で注意する活動内容などを具体的に指導します。

6.早期に息切れ改善 外来呼吸器リハビリテーション

6.早期に息切れ改善 外来呼吸器リハビリテーション

呼吸器疾患の患者さま(COPD:慢性閉塞性肺疾患、など)は、息苦しくて動くこと自体が怖くなっている場合があります。日常の動作が楽に行えるように、正しい呼吸法を学び、運動のすがすがしさを思い出してもらうために、呼吸器リハビリが重要になります。入院しないとリハビリが行えない施設が多いなか、当院の大きな特徴は、少しでも早く息切れを軽減してもらえるように外来リハビリを提供する体制が整っていることです。症状や状態に合わせて、リハビリを個別に行う場合もあれば、数人で一緒に行う場合もあります。一人で息苦しさを抱え込まずに私たちや同じ疾患の仲間たちと頑張りましょう。

7.最期までその人らしさを支えるがんのリハビリテーション

当院では必要に応じてがん疾患の患者さまにもリハビリを提供しています。手術に向けた予防的な運動や生活指導からの術後の回復を促す術後リハビリ、抗がん剤治療中の身体の機能を維持するためのリハビリ、終末期のその人らしさを支えるリハビリと幅広く関わっています。その人の苦痛を取り除きながらできることを支え、自宅に帰る支援や安楽に最期を過ごせるような支援を行っていきます。まずはお気軽にご相談ください。

ベッドサイドで苦痛を和らぐかかわりを提供します。

緩和ケアチームにもリハビリスタッフが参加して自宅への退院だけでなく、外出や外泊ができるように支援します。

8.自動車運転再開の評価とアドバイス

当院周辺は、自動車での移動が必要な地域であり、多くの方が病気の発症後も自動車運転を希望されます。自動車運転には身体機能だけでなく、一定の高次脳機能が必要です。それらの機能が障害される脳卒中などの病気の方々が、安全に自動車運転の再開ができるように、当院では、医師、作業療法士、言語聴覚士がチームとなり、評価やアドバイスを行っています。

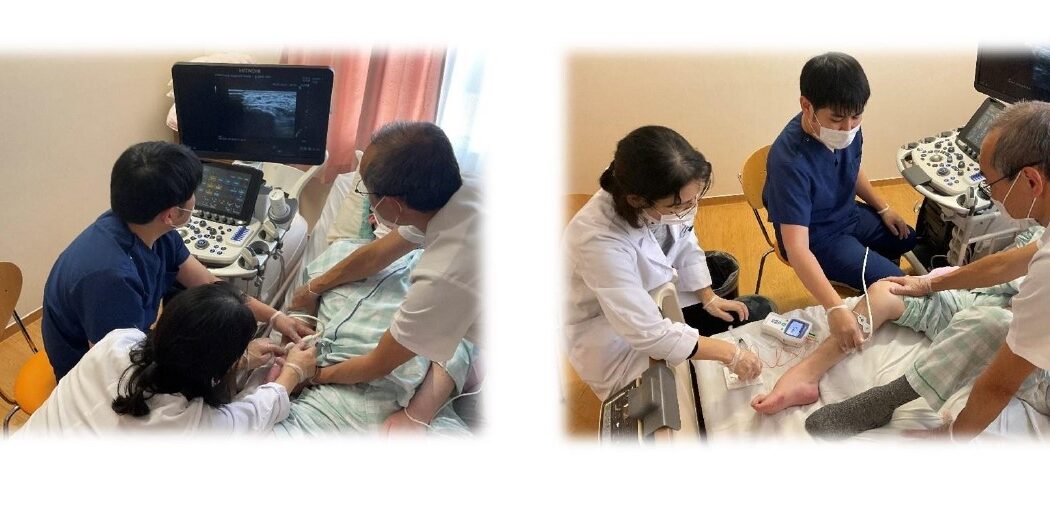

9.県内では数少ないボツリヌス治療 入院でも外来でも対応が可能

当院では、痙縮(脳卒中後に生じる体のこわばりやつっぱり)によるボツリヌス注射をリハビリ科医師が行っています。痙縮による歩行時のつっぱりや痛み、日常生活や介護の場面にいて、物が持ちにくい、着替えがしにくい、おむつ交換が大変など、様々な問題の解決が図れます。(個人や状態により効果に差があります)痙縮治療は、薬剤の効果を最大限に発揮するために、ボツリヌス注射を打った直後からしっかりとストレッチや関節可動域運動を行うことが重要です。そして、注射する前の状態の評価、注射を打った後の効果判定をリハビリ科医師と理学療法士、作業療法士が協働で行います。

施設基準

・脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)

・運動器リハビリテーション(Ⅰ)

・呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)

・回復期リハビリテーション(Ⅰ)

・心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)

・がん患者リハビリテーション料

・摂食機能療法

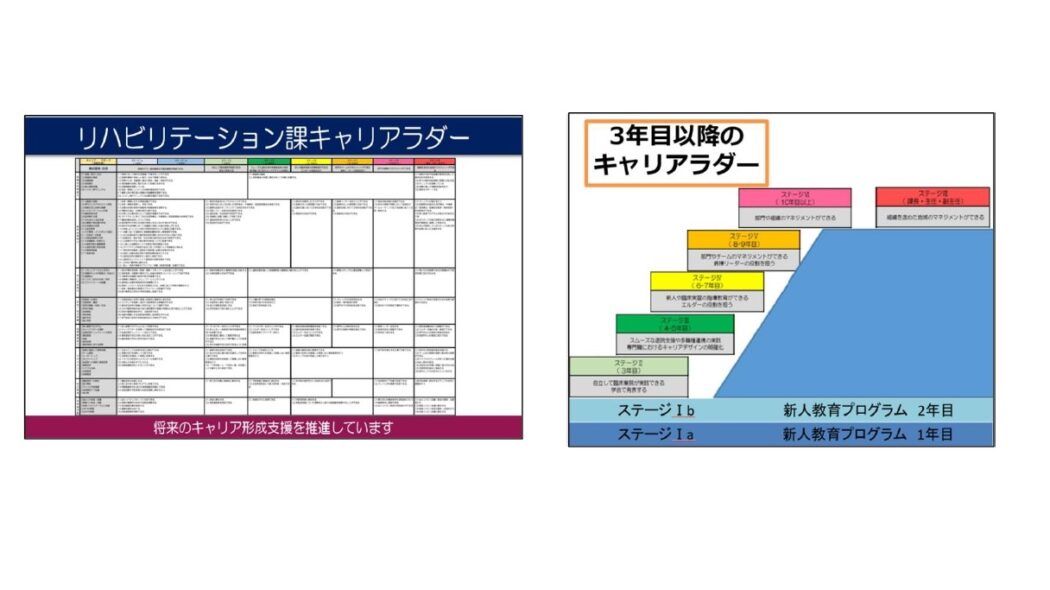

セラピストの教育育成

リハビリ課では、セラピストのキャリア支援を重点にキャリアラダーやクリニカルラダーを導入しています。慣れない医療現場でも少しずつ業務に適応できるように「新人教育プログラム」や「経験者入職プログラム」、「法人事業所介護研修」などを設定しています。急性期や回復期の医療現場に限らず、地域においても活躍できるセラピストを育成できるよう訪問リハビリや通所リハビリ、介護老人保健施設での業務にも従事しています。幅広い経験を積みながら、将来の医療介護情勢に合わせて活躍できるセラピストを育成しています。

リハビリテーション課キャリアラダー

資格取得実績(2023年3月時点)

学会発表実績

〇日本リハビリテーション医学会

〇呼吸理学療法学会

〇日本呼吸ケアリハビリテーション学会

〇関東甲信越呼吸ケアリハビリテーション学会

〇日本心臓リハビリテーション学会

〇新潟在宅呼吸療法研究会

〇日本がんサポーティブケア学会

〇神経理学療法学会

〇日本糖尿病学会

〇全国訪問リハビリテーション学会

〇全日本民医連慢性呼吸器疾患研究会

〇全日本民医連循環器懇話会

各部門の紹介

理学療法部門

理学療法では、患者さまやご家族のニーズや目標に応じたリハビリを心掛けています。現在の身体機能と体力強化を目的とした運動療法をはじめ、基本動作といわれる「寝返り・起き上がり・座位・起立・歩行」の改善を目指しています。介入する内容は筋力維持や強化、関節運動のほか、物理療法(温熱・電気・超音波)、徒手療法、マッサージなど個別的に評価を行い治療にあたります。基本的には病室から段階的にすすめ、リハビリ室での運動療法や動作練習を実施したのち、必要に応じて屋外など生活場面を想定したリハビリも行っています。

定期的なカンファレンスを行い、在宅生活が問題なく行えるか評価する必要がある患者さまには退院前訪問を行います。退院前訪問は、患者さまやご家族の同席のもと、看護師や作業療法士の病院関係者とケアマネージャーや福祉用具のレンタルといった検討を自宅にて行います。当院では、安心して在宅生活が送れるように退院までしっかりサポートしています。

専門領域チームにおけるサポート体制

理学療法部門では、脳卒中や運動器に限らず、循環器や呼吸器の認定理学療法士が多数在籍してます。日々の臨床における相談や指導、資格取得に向けた支援も行っています。

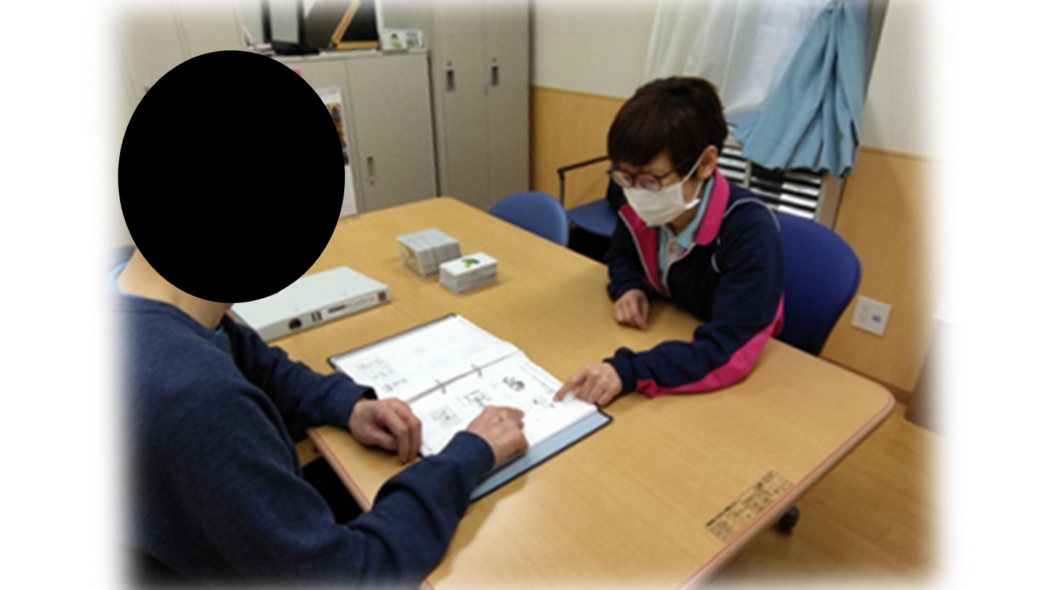

作業療法部門

作業療法では、急性期から終末期まで様々な疾患を呈した入院・通院患者さまに対し、身体機能面だけでなく、病気になった方自身やそのご家族の精神・心理面への介入、日常生活における実際の動作練習や環境調整など、多方面からアプローチしていきます。機能回復を目指した訓練、残像ん機能を生かした方法の提案、代替手段の提示により、病気をされる前の生活への復帰、対象者の方が大切にされていた活動の継続に繋げ、その人らしい生活を再獲得できるようにフォローアップを行います。

心臓リハビリに作業療法士が関わっています。

心疾患を抱えた方々に対して日常生活や家事動作などの再獲得を目標に心臓に負担をかけない動作方法の指導やリハビリを行います。

心不全は認知症発症のリスクであり、認知症は心不全悪化による再入院と関係します。作業療法士は認知機能の評価を行い、認知機能低下の予防や心不全再発予防のためにその人に適した自己管理方法の工夫・支援環境の見直しなどを行います。

退院後の生活を見据え心疾患とうまく付き合いながら住み慣れた地域で楽しみや役割を持って「その人らしく」生活できるように多職種と連携しながら支援を行います。

作業療法部門ミーティングで課題の共有と解決

作業療法部門は、定期的にミーティング時間を設けています。

臨床上の課題や業務を円滑に行うための方法などについて共有し、課題解決に向けて話し合っています。スタッフから課題や意見を挙げてもらえる環境と雰囲気づくりを大切にしています。

言語聴覚療法部門

病気やけがなどでコミュニケーションが不自由になった方々に対し、ことばの表出や理解、文字の読み書きなども含めたすべての言語機能や、高次脳機能障害に対するリハビリを行います。また、食べ物の呑み込みがうまくできない患者さまに対し、摂食・嚥下機能の評価・訓練を行います。

ST専用の個室が充実しています。

国際ライセンス

パーキンソン病の発話のための専門的リハビリ(リーシルバーマン音声治療:LSVT)LSVTはパーキンソン病の言語治療として最も効果があると国際的に認められた言語治療です。この治療方法は認定資格を持った言語聴覚士のみしか実施できません。当院はこの資格を持った言語聴覚士が在籍する日本でも数少ない施設の1つです。

おいしく食べるために。 嚥下障害(飲み込み)リハビリ

・日本言語聴覚士協会認定、認定言語聴覚士(摂食・嚥下障害領域)が在籍しています。

・飲み込みの悪い嚥下障害の患者さまに対しては客観的な評価(VF・VEを含む)を行い、嚥下訓練を行っています。(2022年度実績:118件)

・バリエーション豊かな嚥下食の提供ができます。

嚥下リハビリの基本は食べることです。できるだけ早く、安全に口から食べられることを目指し、栄養課と協力しながら、患者さまにあった食形態の調整を行っています。

生活期リハビリに言語聴覚士が関わっています。

当院のSTは在宅でも活躍しています。

地域では貴重なSTによる訪問リハビリや通所リハビリを提供しており、病院と連携しながら生活期をサポートします。

臨床工学課

臨床工学課は病院内の医療機器、とりわけ生命維持監視装置とよばれる高度医療機器の保守管理、そして安全使用のための操作、スタッフ教育をおこなっています。主な医療機器として、病棟では人工呼吸器、輸液ポンプ、AED。 手術室では人工心肺装置、除細動器。透析室では人工透析装置などがあり、上記の物はすべて、対応しています。 現在管理している医療機器は約150種類、数は約400台、付属部品や消耗品を数えると管理部品は2000を超えてしまいます。 現在は医療機器の倉庫機能のみならず、点検や動作確認、修理、オーバーホールや学習会などに対応できるMEセンターを有しています。 また、医療機器の集約化を一層進めたいと考えています。病棟に置く医療機器を必要最小限にとどめ、足りない場合にセンターより貸し出す中央管理体制をとり、医療機器の効率的な運用や臨床工学課スタッフによる目の行き届いた、計画的なメンテナンスによる安全な機器の治療現場への提供に努めてまいりたいと考えています。 近年の医療の進歩は医療機器の進歩であると言っても過言ではありません。未来の新しい医療技術を下越病院で安全に遂行できるよう臨床工学課の役割は大きいと考えています。

栄養課

栄養管理

入院時には栄養状態を評価する「栄養管理計画書」を作成し、患者さんの栄養状態に合せた食事を提供しています。食欲がない患者さんに対しては病棟と連携を取り、栄養士が食事の聞き取り訪問を行います。

咀嚼機能、嚥下機能が低下した方にも安心して食べていただけるよう「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021」にそって食形態の提供をおこなっています。

また、栄養状態の改善や早期退院の為NST・褥瘡・食のサポートチームの一員として活動しています。

衛生管理を重視した安全・安心の食事を提供する為、厨房内の温度管理、食材管理に心がけています。おいしく召し上がっていただく工夫として温冷配膳車を使用しています。

毎日の食事が入院中の楽しみの一つになるよう「行事食」「選択メニュー」に取り組んでいます。

選択食メニューの一例

栄養相談

医師の指示のもと、入院患者、外来、在宅への指導も行っています。

検査課

検査課ビジョン

- 365日24時間、正確・迅速な結果報告を行う。

- 個々のレベルアップのため、研修計画を立て、目標を明確にする。

- 各々が自分で考えて仕事ができる環境にする。

取り組み

- スタッフの負担軽減のため、当直の入り休み、明け休みを確保。

- 1人2部署をスローガンに、スペシャリストからゼネラリストの育成。

部門紹介

血液検査

血液中の赤血球・白血球・血小板の数や、ヘモグロビンの量・濃度を調べます。貧血や白血病、感染症等の血液に関する疾患の病態把握に役立ちます。また、凝固検査では、血液の固まりにくさ・固まりやすさ等を調べます。心筋梗塞や脳梗塞の投薬の治療効果判定などに用いられます。

- 血球数算定

- 白血球分画

- 凝固検査 など

生化学・免疫検査

生化学検査は、血液や尿、体腔液に含まれている蛋白やブドウ糖をはじめ様々な酵素、脂質類やミネラルなどの生命活動を維持する為には欠かせない物質を測定します。また、免疫検査では、抗体の有無や量を調べることで病気の診断に使用されています。他に、微量な物質(ホルモン・腫瘍マーカー)を測定する検査も免疫検査に含まれます。

- 肝機能:AST,ALT,T-Bil

- 腎機能:BUN,Cre,

- 心機能:CK-MB,BNP,LDH,AST,HFABP

- 腫瘍マーカー:CEA,CA19-9,PSA

- 栄養状態:ALB,Che

- 内分泌状態:FSH,TSH,FT3,FT4

- 血中薬物:ジゴキシン、テオフィリン など

輸血検査

輸血療法は、血液成分の欠乏あるいは機能低下により生じた病態に対して、献血によって得られた治療用血液を補充(輸血)して改善を図る補充療法です。輸血検査では、患者様に安全な血液製剤を迅速に供給できるよう、各種血液製剤の管理や輸血前検査を行っています。

- ABO血液型

- 不規則抗体スクリーニング、同定

- クロスマッチ

- 直接クームス試験 など

一般検査

尿、便、体腔液等の成分を詳しく調べます。腎臓疾患や感染症、糖尿病、寄生虫感染、腫瘍の有無など、幅広く診療情報が得られます。

- 尿定性・尿沈渣

- 便鮮血検査

- 体腔液検査

- 便虫卵検査 など

細菌検査

体から採取された検体(血液、膿、喀痰、尿、便)を培地という寒天に塗り、細菌を増殖させます。そこから、どの薬剤が効果的か、薬剤感受性試験を実施し、患者様の治療に役立てます。また、新型コロナウイルス抗原、PCRも行います。

- 新型コロナウイルス抗原検査、PCR

- 細菌培養同定検査

- 薬剤感受性試験

- インフルエンザ、ノロウイルス等の迅速検査 など

生理検査

体の構造や機能に関する様々な情報を調べるのが生理(機能)検査です。心電図・脳波・超音波検査など各種の方法があります。

- 心電図

- 超音波検査(心臓、腹部、下肢血管、頸動脈、甲状腺)

- 呼吸機能検査

- 神経伝導速度検査

- 脳波検査

- 睡眠時無呼吸検査 など

病理検査

内視鏡や手術で採取された臓器に癌細胞がないか、その種類、進行具合等を調べます。

細胞診の診断も行っています。細胞検査士2名のダブルチェックを徹底しています。

日本臨床細胞学会施設認定を取得しており、細胞診専門医の指導の下、日々の精度管理を行っています。また、全国学会に積極的に参加しています。病理解剖も行います。解剖は、死因究明のため、病理医と臨床検査技師の2名体制で行います。

認定資格取得数(2023年12月現在)

| 認定病理検査技師 | 1名 |

|---|---|

| 細胞検査士 |

3名 |

| 国際細胞検査士 | 1名 |

| 二級臨床検査士(病理) |

3名 |

| 認定臨床微生物検査技師 | 2名 |

| 感染制御認定臨床微生物検査技師 | 2名 |

| 二級臨床検査士(微生物) | 1名 |

| 認定超音波検査技師(循環器) | 1名 |

| 特定化学物質作業主任者 | 3名 |

| 有機溶剤作業主任者 | 1名 |

| 化学物質管理責任者 | 1名 |

| 新潟県糖尿病療養指導士 | 2名 |

薬剤課

薬剤課では、安全で有効な薬物療法を提供できるよう、日々努力しています。

業務内容

調剤業務

- 処方箋の内容を確認し(用法・用量、飲み合わせ、腎機能、肝機能など)、疑義(確認が必要な事項)があれば医師に問い合わせています。

- 電子カルテと周辺機器を連動させ(自動錠剤分包機、散剤監査システムなど)調剤のエラーを防ぐためのシステムを構築しています。

病棟業務

- 患者様一人一人に丁寧でわかりやすい薬の説明をするよう、心がけています。

- 直接的な面談やカルテの情報から、薬の効果が十分得られているか、副作用の発現がないか確認しています。

- 急性期病棟では、それぞれ薬剤師が常駐しており、処方提案、処方監査、医師、看護師やその他のスタッフからの質疑に対応しています。

製剤業務

- 注射剤、抗がん剤は専用の機械を使用し、衛生的に薬剤を調製しています。

チーム医療

- ICT(感染対策チーム)、NST(栄養サポートチーム)、褥瘡対策チーム、緩和ケアチーム、災害対策支援チーム、糖尿病グループ、呼吸器グループ等、多くのチームに薬剤師が配置されています。

- 各職種の高い専門性を活かし、患者様と共に問題解決に取り組んでいます。

薬学実習受け入れ施設

- 当院では薬学生の臨床実務実習(2.5ヶ月)を受け入れています。

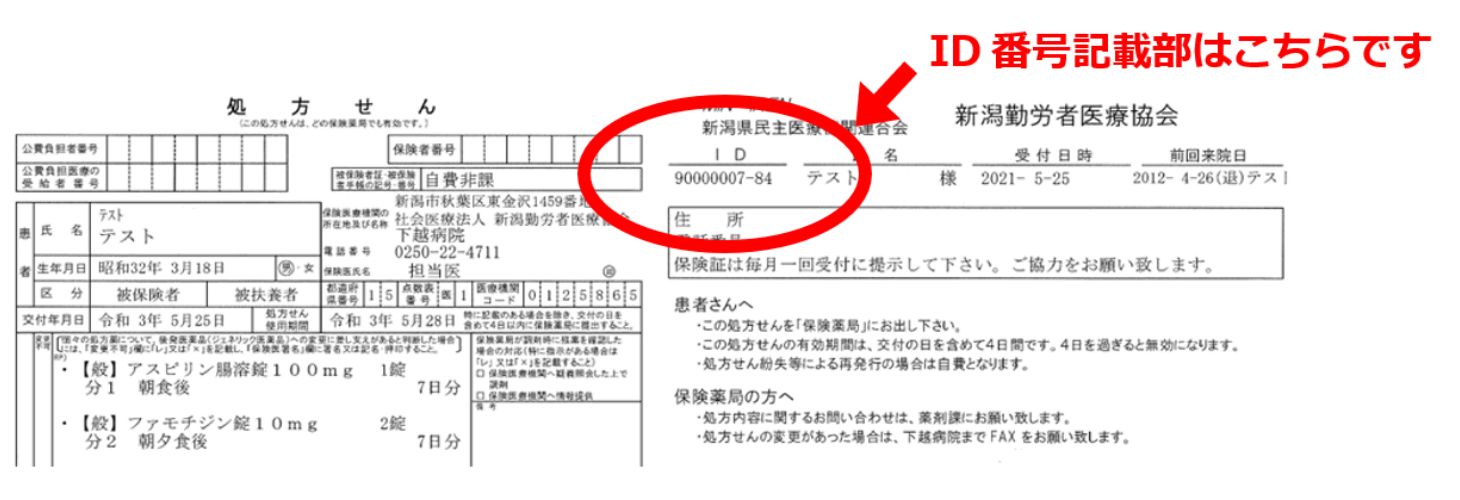

保険薬局の皆様へ

疑義照会について

疑義照会は以下の通りにお願いいたします。

- 当院薬剤課までご連絡ください。下越病院代表電話番号 0250-22-4711 薬剤課担当者に代わりましたら、「患者様のID番号」をお知らせください。

- 処方医に確認が必要な場合は、折り返しお電話いたします。連絡先の電話番号をお知らせください。

外来処方箋への臨床検査値記載について

当院では外来処方箋に臨床検査値の記載を行っています。

| 検査項目 | 単位 | 性別 | 院内基準値 |

|---|---|---|---|

| 白血球数 | ×102 個/μL | – | 30~82 |

| ヘモグロビン | g/dL | 男性 | 14~18 |

| 女性 | 12~16 | ||

| 血小板数 | ×104 個/μL | – | 14~40 |

| 尿素窒素 | mg/dL | – | 8~20 |

| クレアチニン | mg/dL | 男性 | 0.65~1.07 |

| 女性 | 0.46~0.79 | ||

| カリウム | mEq/L | – | 3.5~5 |

| AST | U/L | – | 10~28 |

| ALT | U/L | – | 4~30 |

| PT-INR | – | – | 0.85~1.15 |

| HbA1c | % | – | 4.6~6.2 |

| 好中球数 | ×102 個/μL | – | 15~ |

| CK | U/L | – | 29~203 |

当院採用の化学療法レジメン

1. 大腸がん

- mFOLFOX6 療法(+ 分子標的薬(ベバシズマブ, セツキシマブ, パニツムマブ)併用)

- FOLFIRI-2 療法(+ 分子標的薬(ベバシズマブ, パニツムマブ, ラムシルマブ)併用)

- sLV5FU2 療法(+ 分子標的薬(ベバシズマブ, パニツムマブ)併用)

- XELOX 療法

- SOX 療法

- スチバーガ、ロンサーフ(+分子標的薬 ベバシズマブ併用)

2. 胃がん

- SP 療法(+ トラスツズマブ併用療法)

- XP 療法(+ トラスツズマブ併用療法)

- SOX 療法(+ トラスツズマブ併用療法)

- パクリタキセル(NabPTX), ラムシルマブ併用療法

- ラムシルマブ単独療法

- Weekly NabPTX, triweekly NabPTX 療法

- XELOX 療法(+ トラスツズマブ併用療法)

- イリノテカン単独療法

- ニボルマブ

3. 胆管がん

- GC 療法

- GS 療法

- GCS 療法

4. 膵がん

- GEM 単独療法

- GS 療法

- GEM, NabPTX 併用療法

- mFOLFIRINOX 療法

吸入療法の連携

当院では、吸入指導において保険薬局との連携に取り組んでいます。

当院で作成いたしました吸入手技チェックリストを指導時にご利用ください。

(下記リンクより自由にダウンロード可能です)

評価、コメントを記載いただき、上半分は患者様のお薬手帳へ貼付、下半分は当院薬剤課まで FAX をお送りください。処方医へフィードバックいたします。

研修について

当院は下記研修施設となっています。

- 日本医療薬学会

- 薬物療法専門薬剤師

- がん専門薬剤師

- 地域薬学ケア専門薬剤師

研修を希望される方は、電話、メールでお問い合わせください。

放射線課

診療放射線技師12名。一般撮影・マンモグラフィー撮影・骨密度検査・消化管透視・CT・MRI・超音波検査など非侵襲的な検査から 血管撮影装置・X線透視装置等でのIVR(Interventional Radiology)業務を行なっています。

一般撮影検査

一般撮影・骨密度測定・マンモグラフィーの検査をします。FPDを使用する事によりひばく線量の低減に努めています。

- 一般撮影(3台)

- マンモグラフィー(1台)

- 骨密度測定(1台)

X線透視検査

ERCP・VF・シャント造影・胃透視・注腸など透視を使用する検査全般を行ないます。

- 消化管造影・IVR用(2台)

CT(コンピュータ断層装置)検査

Philips Ingenuity 64列 CTで検査をしています。逐次近似法を使用し、ひばく線量低減につとめています。

- マルチスライスCT(1台)

MRI(磁器共鳴画像装置)検査

2020年に更新したPhilips Ingenia 1.5テスラを使用しています。

- 1.5テスラ全身用(1台)

超音波検査

腹部・血管・表在など心臓と乳腺以外の検査は放射線技師も担っています。

血管撮影(IVR)検査

心臓カテーテル・EVT・PCI・アブレーションなどの検査を行なっています。